プログラミング

プログラミング教育とは?必須化の狙い、小学校・中学校の授業内容、実践例を解説

プログラミング

「プログラミング教育って、結局どんなことをするの?」そんな不安を感じていませんか?

・「小学校でプログラミング教育がはじまったらしいけれど、何のために?」

・「うちの子はちゃんとついていけるの?」

・「子どもが『もっと学びたい』と言い出したけど、親として何をすればいいの?」

こんな疑問や不安をお持ちではないでしょうか。

2020年から小学校で必修化されたプログラミング教育。実際にどのような授業が行われているのか、どんな力が身につくのか、保護者の方にとっては見えづらいのが実情です。特に、入学したばかりの子どもを持つご家庭や、パソコンに興味を持ちはじめた中学年〜高学年の子どもをお持ちのご家庭では、「もっと学びたい」という子どもの気持ちをどう伸ばしてあげればいいのか、悩む場面も多いかもしれません。

さらに、何となく「将来役に立ちそう」と思っていても、親世代にとってプログラミングは馴染みのない世界。知らないままでは、せっかくの好奇心や学びの芽を摘んでしまうことにもなりかねません。

そこで、本記事では、以下の内容をわかりやすく紹介します。

この記事を読み終えた頃には、小学校のプログラミング教育の中身が理解できて、「何をすればいいのかわからない...」という漠然とした不安が、「今のうちからこんなサポートができそう!」という前向きな行動へと変わっているはずです。「よくわからないから学校に任せっきり」ではなく一緒に応援できるように、子どもの「もっと学びたい」という気持ちを受け止めて、興味や意欲を無理なく育てていける準備を、今すぐはじめてみましょう!

1-4. 実際のプログラミング教育における時数(コマ数)は?

4. どんな授業の形態?教材は?小学校で学ぶプログラミング教育の内容

6.小学生におすすめのプログラミング学習方法(学校以外での学習方法)

7. 小学生のプログラミング学習をサポートするためのポイント

7-2. プログラミングへの興味を持ってもらうためにすること

8. 【参考情報】小学生のプログラミング学習に適したパソコンと選び方のポイント

9. 【参考情報】プログラミング教育の現状と今後の課題とは?

小学校における「プログラミング教育」とは、子どもたちにプログラムを作る体験を通して、論理的に考える力(=プログラミング的思考)を育む教育のことです。ここでいう「プログラミング的思考」とは、思ったとおりにものごとを動かすには、どんな順番でどう指示すればいいか?を考える力のことです。プログラミングのやり方を覚えるのが目的ではなく、自分で問題を見つけて、どうすればうまく解決できるか「考える力」を育てることが大切になります。

「令和4年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査」によると、小学5・6年生の「算数」「理科」といった授業の中で行われることが多いですが、学校や自治体によっては、1〜4年生などの低学年・中学年から段階的に取り組んでいる例もあります。

以下の記事ではプログラミング教育とはなんなのか、なぜ重要なのか、また教育の目的や必要性、どんなスキルが身につくのか、学校別の授業事例など、さまざまな視点から深掘り解説をしています。ぜひご覧ください。

プログラミング教育は、これからの社会を生きる子どもたちにとって必要な力を、早い段階から身につけてほしいという考えから、導入がされました。

今の社会は、さまざまなシーンでITやコンピューターの技術が活用されています。こうした社会の変化をふまえて、文部科学省が、すべての子どもたちが将来の社会を主体的に生き抜く力を育むことを目指して小学校でのプログラミング教育の導入を進めています。小学生のうちからその基礎に触れておくことで、「プログラミングが得意かどうか」にかかわらず、将来の進路や職業の選択肢を広げることができるのです。

小学校におけるプログラミング教育のねらいは、「小学校学習指導要領解 説 総則編」においても述べていますが、非常に大まかに言えば、①「プロ グラミング的思考」を育むこと、②プログラムの働きやよさ、情報社会がコ ンピュータ等の情報技術によって支えられていることなどに気付くことがで きるようにするとともに、コンピュータ等を上手に活用して身近な問題を解 決したり、よりよい社会を築いたりしようとする態度を育むこと、③各教科 等の内容を指導する中で実施する場合には、各教科等での学びをより確実な ものとすることの三つと言うことができます。

引用:文部科学省「小学校プログラミング教育の手引(第三版)」11ページより

簡単にまとめると、主な目的は次の3つになります。

文部科学省は、プログラミング教育のねらいとして「プログラミング的思考」を育てることを挙げています。先ほども説明したように、「どうすればうまくいくか?」を考えて、順序立てて考える力のことで、将来どんな仕事に就くとしても、問題を解決する力として役に立ちます。

プログラミング教育を通して、コンピューターやインターネットの仕組みを知って、正しく使う力が自然と身につきます。これを「情報活用能力」と言います。情報モラル(SNSの使い方や個人情報の守り方など)についての理解も深まります。今後のデジタル社会では、こうした力がますます大切になると考えられています。

プログラミング教育は、算数や理科、総合学習などの授業の中に取り入れられています。たとえば、算数で「正確な順序で計算する」ことや、理科で「センサーを使って温度を測る」などの場面で活用されています。こうした活動を通じて、子どもたちはより深く、楽しく他の教科の内容も理解できるようになります。

このように、小学校におけるプログラミング教育は、「将来のために技術を教える」というよりも、「考える力」や「社会で生きていく力」を育てるための教育的な意味合いが強いです。

小学校のプログラミング教育でおさえておきたい特徴としては、プログラミング言語を習得することが目的ではないこと、そして、「プログラミング」という教科が新しく増えたわけではないということ、また、授業では必ずパソコンを使うとは限らないという3つがあります。

まず、小学校のプログラミング教育では、プログラミング言語を覚えてパソコンで入力してプログラムを作ると言ったことを目標としていません。重視されているのは「論理的に考える力」や「問題を解決する力」を育てることです。こうした力は、今後のお子さんの学び全体にもつながっていくもので、専門的な知識を無理に身につける必要はなく、保護者の方もそこまで心配する必要はありません。

「必修化」と聞くと、新しく「プログラミング」という教科ができたと誤解されがちですが、実際にはそうではありません。あくまで、今ある教科の中でプログラミング的思考を育てる活動や学習が組み込まれているのが現状です。特に、「算数」や「理科」といった論理的思考が求められる教科では、プログラミングの考え方(順序・繰り返し・条件分岐など)を使ってみんなで問題を解決していくといったケースが多いです。

小学校でのプログラミング教育は、すべての授業でパソコンを使うわけではありません。

あくまでも、教科の学びの中で「考える力」を育てることが目的のため、紙と鉛筆を使った学習や、カードやロボットを活用したパソコンを使わない教材(アンプラグド教材)を取り入れた授業も多くあります。

小学校のうちからプログラミング教育を取り入れることのメリットは、パソコン操作ができるようになるだけではありません。物事を考える力や失敗を恐れずにトライアンドエラーを続けて自分で問題を解決していく姿勢など今後社会に出ても役立つスキルを身につけることができます。

プログラミング教育では、物ごとを順序立てて考えるような授業や機会が多く、「どうすれば自分が思った通りに動くかな?」と論理的に考える力を自然と身につけることができます。このスキルは、国語や算数など他の教科の理解にもつながる、大切な『考える力』になります。

また、プログラミングでは、うまくいかないことやエラーが起きることもよくあります。そのたびに試行錯誤を繰り返して「どうすれば解決できるか?」を自分で考え、挑戦する力が育ちます。失敗を恐れずに、工夫して進む姿勢が身につくのも、プログラミングならではの良いところです。こうした力は、将来どんな分野に進んでもきっと役に立つ生きる力になります。

だからこそ、小学生のうちから少しずつ経験しておくことが、大きな意味を持ちます。

小学生のプログラミング関連の授業時数(授業のコマ数)というのは定められておらず、各学校で時数を決めるようになっています。文部科学省の最近の調査によると、小学5年生が平均「5.8(4時間21分)」で小学6年生が平均「6.7(約5時間)」という結果が出ていました。詳しい結果は「9-1. 小学校のプログラミングに関する教科と学習時間 」にあります。

文部科学省の「新学習指導要領」とは、日本の学校教育のカリキュラム(授業計画)をまとめた基準のようなもので、全国の小学校で一定水準の教育が受けれるよう、教科別にどれくらいのレベルまで学習をさせるのか目標が決められています。

特に、2017年に発表された学習指導要領では、「プログラミング教育の導入」や「主体的・対話的で深い学びの推進」など、新たな方針が盛り込まれていました。「プログラミング教育」の必修化もこのときの改訂の一環としてはじまっています。

▶参考情報:文部科学省「新学習指導要領」はこちらからご覧ください(pdf)

日本の小学校では、2020年からプログラミング教育が必修化されています。

先ほど紹介した文部科学省の「新学習指導要領の改訂」によって導入されたものです。

主に、教科の中にプログラミング的な学習活動を組み込むという形で進められています。

実際に、小学校で行われているプログラミング教育は、専用の教科があるわけではなく、算数や理科、総合学習などの中で行われる「教科横断型」「体験型」の授業がメインになります。

授業の形態と進め方として、子どもたちが実際に手を動かしながら体験するスタイルが多いです。タブレットを使った個別学習や、ロボットやセンサーなどを活用する学習、グループで話し合いながらプログラムをつくるなど仲間と協力した学びもあります。 なお、小学校では、本格的なコードを書くことはほとんどありません。

主に以下のような「ビジュアルプログラミング言語」を使った授業があります。

【小学校で使うビジュアルプログラミング言語】

「令和6年度版小学校教科書 年間指導計画・評価計画(案)」は、新学習指導要領にもとづいて年間の教科ごとの学びの流れや評価の視点をまとめた計画案です。最近は、プログラミング的思考を育むことを目的に、学年や単元に応じてプログラミング教材を取り入れる学習活動が設計されています。各学年、教科ごとの目標や教材を簡単にまとめてみました。

▶︎令和6年度版小学校教科書 年間指導計画・評価計画(案)内にあるプログラミング教材(一部抜粋)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

※一部の学年でプログラミング教材の表記が見つからなかったのですが、プログラミング的思考を育てる活動が含まれていたため、その旨を記載しています。

低学年(1〜2年生)では、主に算数の学習と関連づけてプログラミング的思考の基礎にふれる授業が行われています。年齢的にキーボード入力や文字操作に不慣れなため、タブレットやブロック方のビジュアルプログラミング教材を使った直感的な操作を通して、楽しみながら学習を進めていきます。

特に以下のような力の育成に重点が置かれます。

中学年(3〜4年生)では、指示ブロックを動かして学ぶ「ビジュアルプログラミングツール」を活用して「プログラムを使って思い通りに動かす」経験を積む学習をするケースが多いです。

特に以下のような力の育成に重点が置かれます。

高学年(5〜6年生)では、各教科と連動して、本格的にプログラミング的思考を育む授業が行われます。「Scratch(スクラッチ)」などのビジュアルプログラミング言語や、「micro:bit(マイクロビット)」などの実機教材を使って、実際に「ものを動かす・光らせる」といった体験的な課題が取り入れられています。この段階の子どもたちは、課題を自分で設定し、プログラムを組み立て、試行錯誤を繰り返しながら問題を解決するという「探究的な学び」が中心となります。論理的思考力だけでなく、創造力や表現力、振り返りの力も育まれていきます。

以上が、小学校で学ぶプログラミング教育の内容の紹介でした。

公立・私立を問わず、全国の小学校で学習指導要領の内容に沿って、プログラミング関連の授業が行われています。そのため、「学ぶ機会」自体に大きな差はありません。ただ、教育内容の深さや学習環境の整備状況は、学校によってちがいが見られます。

授業のカリキュラムや予算が比較的自由に組めることから、ロボットやツールを使った先進的な授業が行われているケースが多い。

「GIGAスクール構想」によって1人1台タブレット機器などが用意されており、自治体によっては地域ぐるみでプログラミング教育に力を入れている例もあります。

小学校でのプログラミング教育は1年生から学年に応じて段階的に「考える力」を育てるよう工夫がされています。ここでは、実際に小学校で使われている実践内容を紹介します。

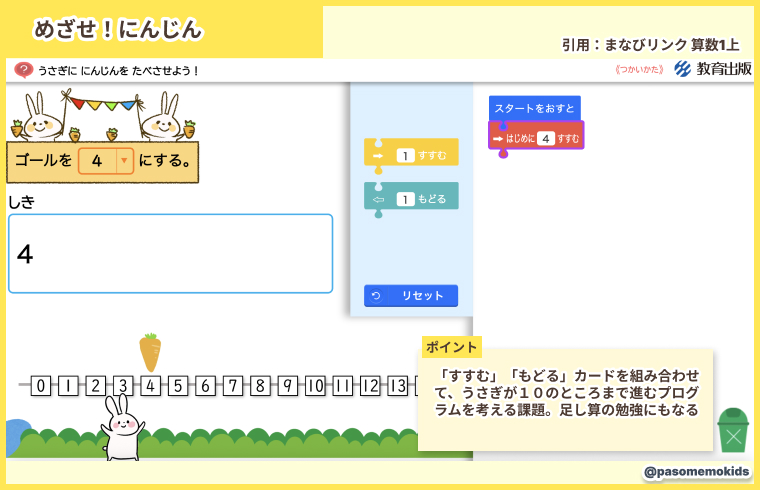

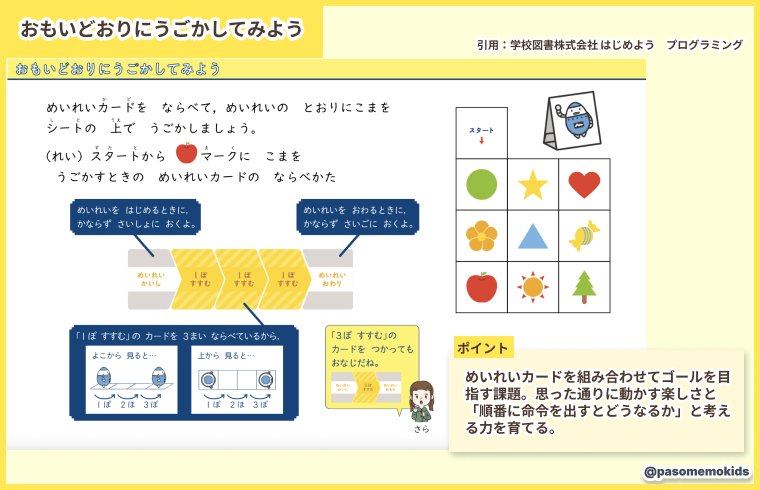

小学低学年でのプログラミング教育は、主に「算数」の授業と関連づけながら、「順序立てて考える力」や「指示に従って動作を組み立てる力」を身につける学習が多いです。タブレットやカード教材などを使い、楽しく視覚的にプログラミングの考え方に触れることができます。

小学1年生では、「進む」「戻る」などの基本操作を組み合わせて順番に命令を出すことで目的地にたどり着く課題を通して、直感的にプログラミングの考え方を学んでいきます。

出典:まなびリンク「プログラミングにちょうせん「めざせ! にんじん」」

出典:学校図書株式会社「おもいどおりにうごかしてみよう」

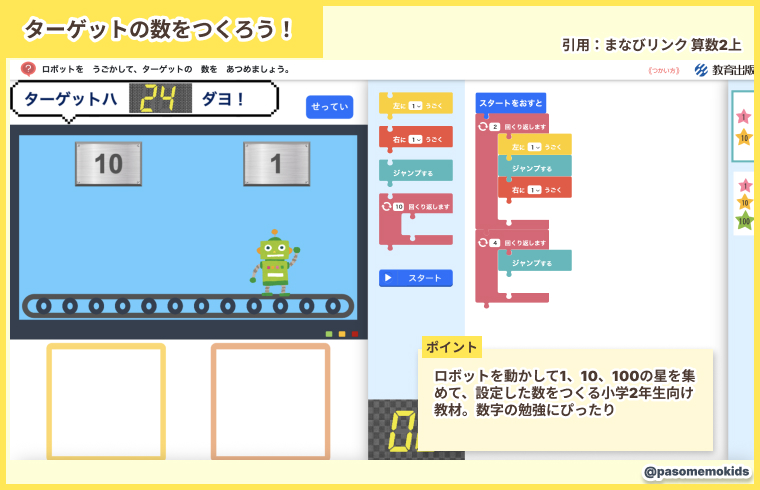

小学2年生になると、少し大きな数の操作や順序の学習が取り入れられ、数字のまとまりを意識しながら動作を構成する力を育てる課題が増えます。

出典:まなびリンク「ターゲットの数をつくろう!」

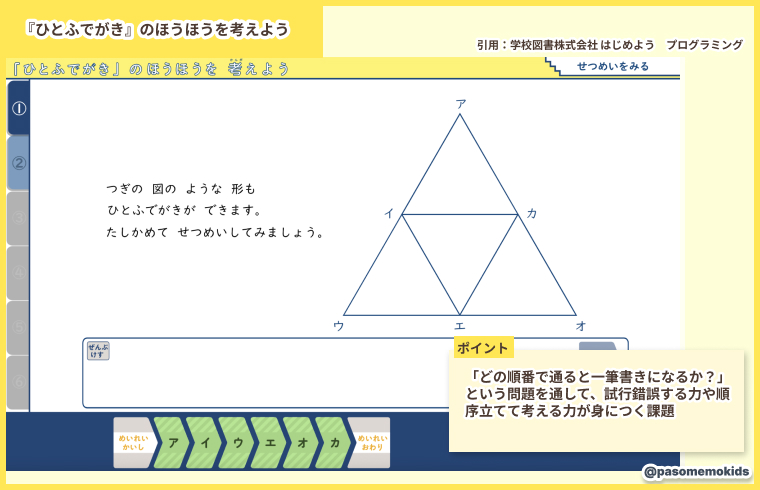

出典:学校図書株式会社『ひとふでがき』のほうほうを考えよう

3〜4年生になると、単なる命令の組み合わせだけでなく、複数の動きや条件を組み合わせた命令を「どうすればより効率的にできるか?」という視点で考える学習もはじまります。指示を最小限にする工夫や、図形・位置などの学習と結びつけた課題を通して、より論理的な思考力を身につけます。

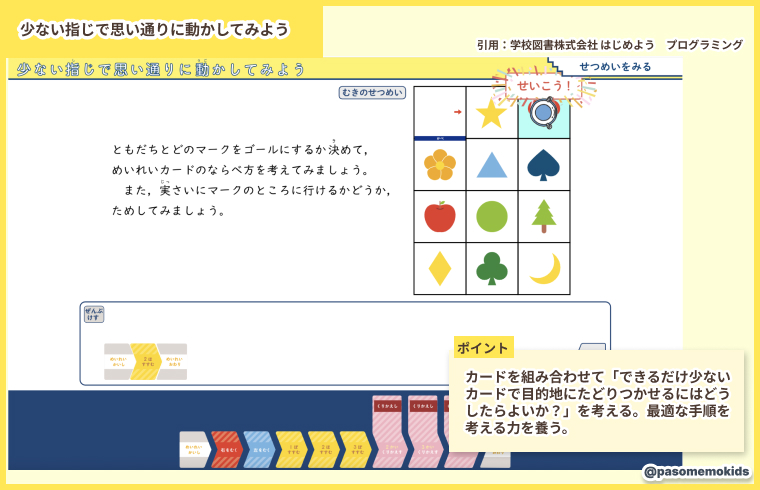

小学3年生では、「どうすればうまくゴールできるか?」を考えながら、できるだけ少ない命令でうごかす工夫をする課題がでてきます。やり方をいろいろ試しながら、順番や組み合わせを考える力が自然と育っていく内容になっています。

出典:学校図書株式会社「少ない指じで思い通りに動かしてみよう」

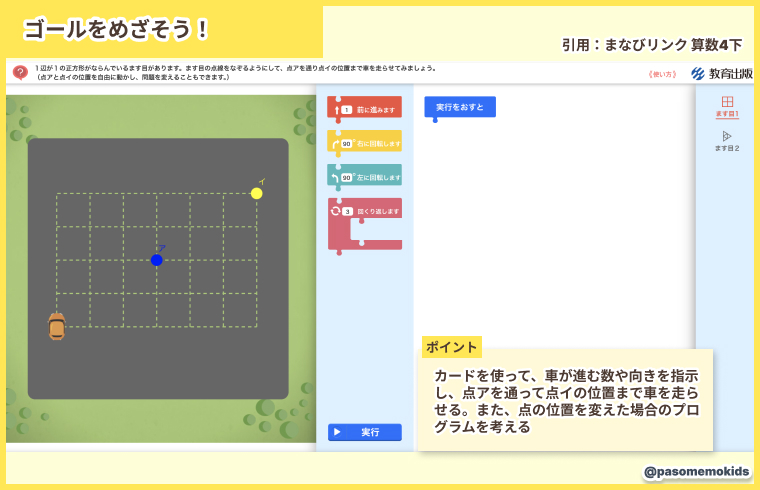

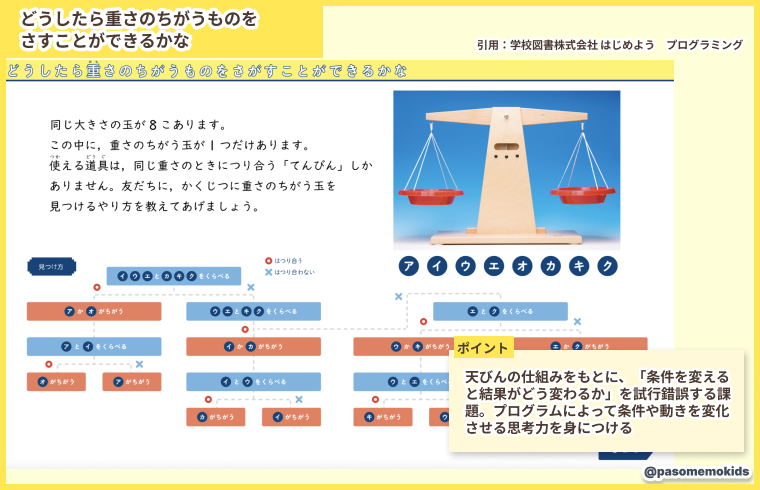

小学4年生では、図形や重さなどの理科的・算数的な要素と結びつけて「条件による変化」を意識してプログラムを作成するような授業が中心になります。

出典:まなびリンク「ゴールをめざそう!」

出典:学校図書株式会社「どうしたら重さのちがうものをさすことができるかな」

高学年になると、「Scratch(スクラッチ)」や「micro:bit(マイクロビット)」といったツールを使って、角度の計算や電気の制御など、より高度な論理構造や条件判断を用いた課題に取り組みます。自分で課題を見つけ、試行錯誤を繰り返す「探究的な学び」が中心になります。

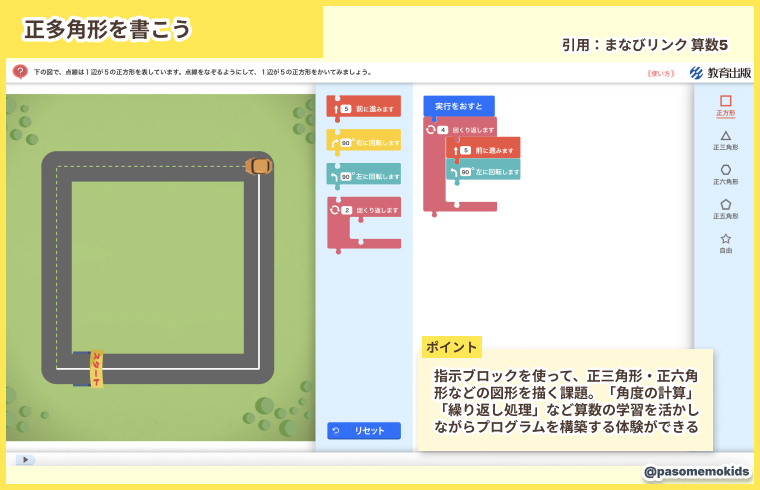

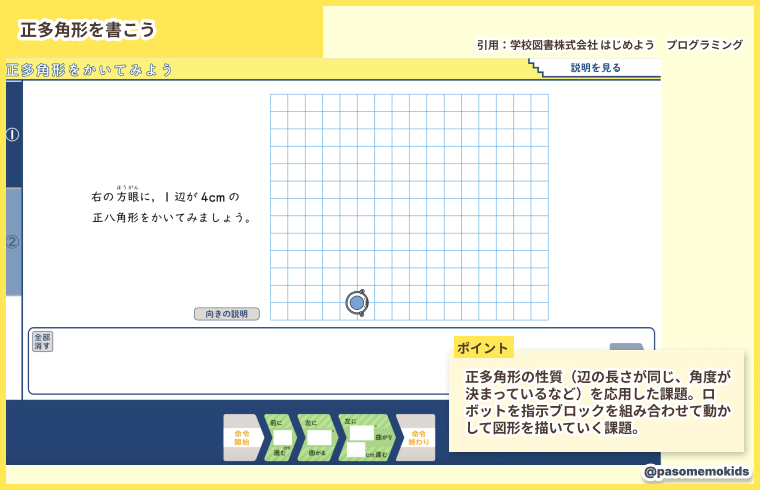

5年生では、算数の「図形の学習」と連動して、角度や繰り返し処理を取り入れた課題に取り組みます。図形の性質を応用して、効率的な命令の組み立てを考えることで、論理的思考や手順を最適化する力を身につけます。

出典:まなびリンク「正多角形を書こう」

出典:学校図書株式会「正多角形を書こう」

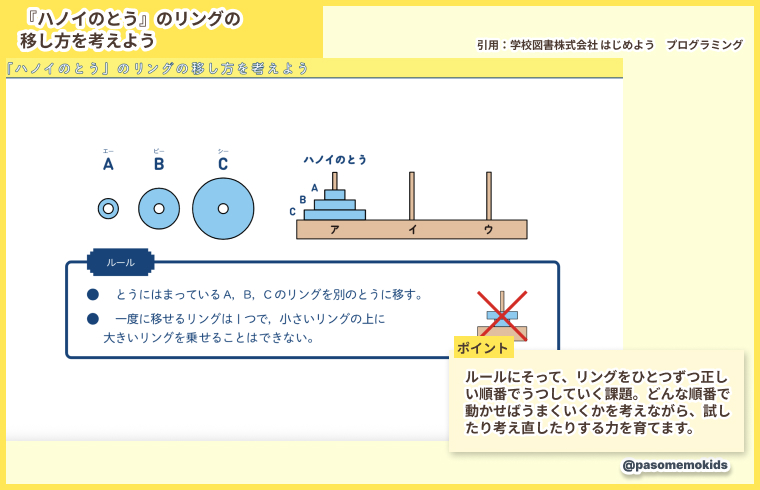

6年生になると、より複雑なルールや条件を組み合わせた課題にも取り組みます。電気の性質を扱う理科の単元や、順序・再帰的思考を要する課題などを通して、「論理的に捉える力」を育てます。

出典:学校図書株式会「『ハノイのとう』のリングの移し方を考えよう」

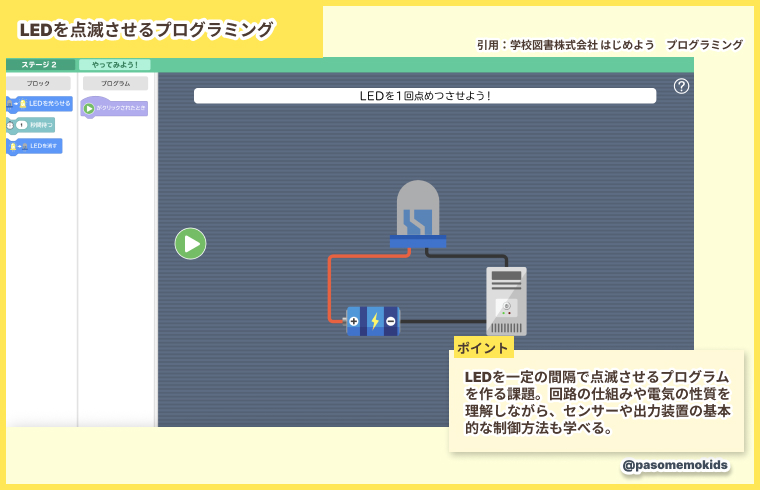

出典:学校図書株式会社「LEDを点滅させるプログラミング」

6年生の理科の教材として、以下のようなプログラム課題が用意されています。

課題を通して条件分岐や繰り返し処理、センサーとの連動など、制御構造の理解につながります。

文部科学省が教員向けに公開しているプログラミング教育の実践動画が公開されています。実際にどんな勉強を行っているのかイメージもしやすいのでぜひ参考にして見てください。

・参考動画:20221201【小】プログラミング教育授業実践研修会 2.実践

最近は、自宅やオンラインを活用して、学校の授業以外でもプログラミングにふれる機会が増えています。特に小学生の場合は、年齢や経験に応じて「楽しく学ぶ」ことが大切で、興味関心を育てることが今後の学習にも良い影響を与えます。年齢別におすすめの学習方法としては以下があります。

▶︎参考:学校以外でもできるプログラミング学習方法

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

それぞれおすすめの学習法を紹介します。

プログラミング学習のはじめの一歩としておすすめなのが、遊びながら「順番」「条件」「繰り返し」などの論理的思考力を育てられる「プログラミングおもちゃ」です。

視覚的・感覚的に理解できる仕組みが多く、パソコンを使い慣れていない小学低学年の子どもでも楽しく取り組むことができます。遊びを通して自然に論理的思考にふれられるので、「プログラミングって面白い!」というポジティブな印象を持ちやすいのも特長です。

テキスト型の教材やドリル形式で学ぶ方法もおすすめです。

プログラミングおもちゃと同じく、パソコンがなくても学べるタイプ(アンプラグドという)ですが、より「学習」よりの方法です。特に読解力やワークブックに慣れている子にとっては、親しみやすくスムーズに学習に入れます。

遊びの延長で学びにつなげやすいのが、「プログラミングゲーム」や「アプリ」です。

学習要素が自然に組み込まれており、ゲーム感覚で夢中になりながらプログラミングの考え方を身につけることができます。ステージをクリアしたり、キャラクターを動かしたり、ストーリーを進めたりと、ワクワクする仕掛けがたくさんあるので、「楽しいから続けたくなる」「クリアしたいから考える」など、学習モチベーションも長続きしやすいのが特長です。

特に、以下のような小学生におすすめです。

パソコンでインターネットにつながる環境があれば、自宅で手軽にはじめられる「オンライン学習サイト」も人気です。

無料で使えるものから月額制の本格的な教材まで、さまざまなあり、動画教材や演習問題・ゲーム感覚で学べるステージ学習など充実しているのが特徴です。また、自分のペースで進められるので、無理なく学習を続けやすいのもおすすめのポイントです。サイトによっては学習の進み具合を確認できる機能など、学習状況を把握しやすい機能が用意されているのもあります。

特にこのような小学生にぴったりです。

より体系的にプログラミングを学びたいお子さんには、プロの講師から直接教えてもらえる「スクール形式」で勉強する方法もおすすめです。

プログラミングスクールでは、小学生限定のスクールや、個別指導や少人数制、オンライン対応など、さまざまな形式のスクールがあります。

特に以下のような小学生におすすめです。

なお、初心者向けのコースでは、「プログラミングおもちゃ」や「Scratch(スクラッチ)」を活用した簡単な体験学習からスタートできるのではじめての小学生でも楽しめます。

「目標を持って学びたい」「自分の力試しをしたい」といった小学生には、プログラミングの大会や検定に挑戦してみることもおすすめです。

こうした場では、作品の完成度や課題解決力が評価されるので、明確な目標を持って学習に取り組みやすくなります。特に、大会やコンテストには、個人戦だけでなくチーム戦も多くあり、仲間と協力して取り組む経験ができます。使用する言語やツールのルールもさまざまですが、小学生向けにはScratch(スクラッチ)などのビジュアルプログラミングを使った形式が多いので、初めてでも参加しやすいです。

また、公式の検定ではある程度求められるレベルがはっきりしているので、学習目標が立てやすくておすすめです。

特に以下のような小学生にぴったりです。

このように、プログラミングの学習方法は小学生の子どもの年齢や学習レベル、興味関心に応じて選ぶことができます。興味や得意な学習スタイルにあわせて、子どもにぴったりの学び方を見つけてあげてください。

小学生の子どもがプログラミング学習を続けさせるには、ずばり「無理なく・楽しく・安心して学習にチャレンジできる環境作りを用意してあげることにつきます。

環境を整えるうえで、保護者の方ができるお家での学習サポート方法を紹介します。

自宅でプログラミング学習に取り組むために、パソコンや教材の用意だけでなく、学習に集中できる「環境づくり」や「親の姿勢」というのも大切な準備になります。

というのも、ただパソコンを渡すだけでは、十分な学習にならない場合があるからです。子どもが自然と「学びやすい」「続けたくなる」と感じられる空間や仕組みを用意してあげましょう。

無理なくはじめられる範囲で、以下のような準備をしてみてください。

プログラミング学習のサポートをする上で、子どもが主体的になって「もっと学びたい」と思う気持ちを持たせることは不可欠です。興味や意欲がないとなかなか上達はできません。

モチベーションを生み出すためにも、まずは「プログラミング学習への興味を引き出す工夫」と、「目標を作って達成感ややりがいを感じられるように導くこと」が大切です。「何のために学ぶのか」が明確になって、自信や充実感にもつながります。

以下のような工夫や目標を作ってあげてみてください。

子どもがプログラミングを「やってみたい!」と意欲を見せた時に、適切な教材や機会を用意できるかどうかが、学習の深まりを大きく左右します。言いかえれば、「保護者の引き出し」が多ければ多いほど、子どもがプログラミングに触れるチャンスも増えるのです。

例えば、こんな「引き出し」があります。

自宅でのプログラミング学習は、学校とはちがって自由度はありますが、反対にだらだらとやりすぎたり、安全面(インターネット接続を使う際には特に)での問題があると思います。そのため、「勉強と休憩のバランスを取る(時間の管理)」と「安全に学べる環境づくり」の両方を意識することも大切です。

このように、保護者の方の工夫次第で子どもの自律的に学習を進めていく力を身につけることにつながります。

この記事では「小学生のプログラミング教育」をテーマに解説しましたが、プログラミング学習で欠かせない「パソコンの選び方」についても紹介します。小学生には、「安全に使えること」「操作がシンプルでしやすい」「小学生に適した画面サイズやキーボードサイズ」といった基準で選ぶといいでしょう。

また、将来を見越してスペックはやや高めのものを選ぶという観点も大切です。今後中学・高校生になるにつれて、より本格的なプログラミング学習をする機会が増える可能性があるので、長く快適に使える機種を選んでおくことが、子どもの継続的な学習にもつながります。

プログラミング教育が小学校で必修化されてから数年がたち、全国の学校でさまざまな取り組みが行われています。ただ、授業内容や学習環境には地域差があり、現場の先生や保護者の間でも、「実際にどのように実施されているのか」「本当に子どもたちの学びにつながっているのか」といった疑問や課題も浮かび上がっています。

参考までに、小学校のプログラミング教育の実態や、今後の課題について、文部科学省の調査や関連機関の報告をもとに紹介します。

小学校のプログラミング教育は、専用の教科があるわけではなく、「算数」「理科」「総合」といった授業の中で、必要に応じてプログラミング的な活動を行う形になっています。そのため、年間の総授業時数に対して、約0.5〜0.6%(約4〜5時間)しか実施されておらず、量的にはまだ非常に限られています。

主に、「算数」「総合」「理科」の授業の中で取り入れているケースが多いようです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

出典:文部科学省「令和4年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査調査結果」

実際に小学5・6年生が年間でどれくらいプログラミング教育に時間を充てているのか時数を紹介します。

小学5年生では、1年間の授業時数「1078.3(約808時間43分)」のうち、プログラミング教育に当てる時数は「5.8(約4時間21分)」と全体の「約0.54%」ほどになります。

◼︎プログラミングの授業時数:平均値5.8(約4時間21分)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

出典:文部科学省「令和4年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査調査結果」

◼︎年間総授業時数:平均値1078.3(約808時間43分)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

出典:文部科学省「令和4年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査調査結果」

小学6年生は、1年間の授業時数「1069.6(802時間12分)」のうち、プログラミング教育に当てる時数は「6.7(約5時間)」と全体の「約0.63%」ほどになります。

◼︎プログラミングの授業時数:平均値6.7(約5時間)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

出典:文部科学省「令和4年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査調査結果」

◼︎年間総授業時数:平均値1069.6(約802時間12分)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

出典:文部科学省「令和4年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査調査結果」

この段落内で紹介している参考情報の出典元「令和4年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査調査結果」は、以下をご覧ください。

教育現場では、先生の指導スキルや教材整備の体制にばらつきの課題もあります。

NPO法人みんなのコードが2021年に実施した「プログラミング教育実態調査」によると、学校現場の教員からは以下のような声が多く上がりました。

また、またプログラミング教育がはじまってすぐにLINEみらい財団が実施した「学校現場におけるプログラミング教育に関する意識調査(2020年)」では、教員の約73%が不安を感じていると回答があるなど、当初から課題があったことがわかります。現在は少しずつ環境の整備が進んでいますが、自治体や学校ごとでその進み具合には差があり、学習内容や授業の内容に偏りが見られるケースもあります。

今回は、小学校のプログラミング教育について目的や実際の授業内容、そして保護者の方でもできるお家での学習サポート方法など幅広く紹介しました。

「プログラミング教育」と聞くと、「難しそう」「専門的な言語を覚えるの?」といった印象や新しい教科をイメージするかもしれません。ですが、実際は「プログラミング的思考」と呼ばれる『考える力』や『工夫する力』を育むためのものであり、子どもたちの進路や就職など、将来にわたって役立つ、土台づくりのような学びです。また、「プログラミング」という新しい教科ができたわけではなく、算数や理科などの今ある教科と組み合わせながら行われること、さらにはパソコンを使わずに考える力を身につける活動があることなど、保護者の方にとって新しい発見もあったのではないでしょうか?

何より一番大切なのは、子どもが「やってみたい」「もっと知りたい」と思ったときに、その背中を押してあげられる大人がそばにいることです。すべてを親が教え込む必要はありませんが、学習環境を整えたり、教材を用意したり、「応援してるよ」という姿勢を見せることは、子どもにとって大きな安心と力になります。

記事内で紹介したサポート方法なども参考に、少しでも「自分にもできそう」「まずはここからはじめてみよう」と感じていただけたなら幸いです。子どもと一緒に楽しみながら、プログラミング学習の第一歩を踏み出してみましょう!

メディアライター兼「ぱそメモkids」運営者

エンタメ会社で広報を経験し、現在は株式会社セナネットワークスでメディアライター兼広報として勤務。同社では2021年にNintendo Switch初のタイピングゲーム「タイピングクエスト」を開発・発売。プログラミング・システム開発を事業とする企業として、プログラミング教育の更なる普及への貢献の思いでオウンドメディア運営をスタート。

監修者のご紹介: 「信頼されるサイトとしての取り組み」 をご覧下さい。